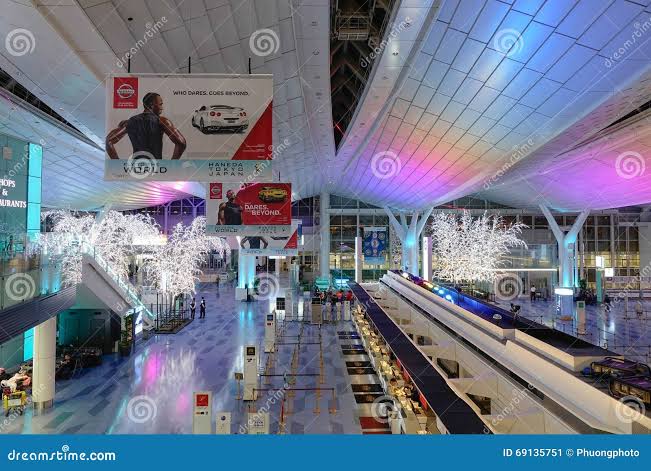

Akhirnya malam hari kami tiba di Haneda. Saya kemudian tahu melalui seorang kawan bahwa ia bukan bandar udara (bandara) terbesar di Jepang. Haneda adalah bandar tersibuk. Letaknya di Tokyo. Ia bandar terdekat dari pusat kota Tokyo yakni hanya kurang lebih 15 km jaraknya.

Haneda sepintas memiliki kemewahan yang tak jauh berbeda dengan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Namun, kesannya sebagai sebuah rancangan pelayanan membuat hati cemburu. Mengagumkan!

Prosedur administratif sudah kami penuhi. Seorang guide menuntun kami menuju ruang istirahat sambil mencari makanan. Usai makan roti dan minum air mineral, lalu bersantai sejenak, kami menuju hotel yang telah dipesan kawan saya semenjak di Jakarta, beberapa hari sebelum keberangkatan. Tiba-tiba ada perasaan dimanusiakan. Rasa aman dari kebingungan seketika sirna. Semua informasi yang diperlukan telah tersedia dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu.

Tak henti batin saya berguman dengan segala komparasi antara Bandara Soetta dan Haneda ini. Terbayang saja orang asing yang pertama kali sampai di Bandara Soetta. Apa yang ada di dalam pikirannya? Adakah sama dengan saat ini saya rasakan? Semuanya relatif. Bisa kagum, bisa pula tidak.

Tiba-tiba ada perasaan perlu mengetahui riwayat bandara ini. Beserta seluruh sisi yang mengapitnya, dari aspek sejarah, sosial, dan kebudayaannya, rasanya cukup menggnggu rasa ingin tahu.

Dalam dunia yang kian terglobalisasi, bandara tak lagi sekadar ruang transit antar kota dan negara. Ia telah menjelma menjadi wajah pertama sebuah bangsa, etalase peradaban yang dipamerkan kepada dunia. Dalam konteks ini, Bandara Internasional Haneda di Tokyo ini menjadi representasi teladan tentang pengelolaan infrastruktur yang berpijak pada sejarah, berakar dalam nilai-nilai sosial, dan mengejawantah dalam sistem ekonomi modern yang menggairahkan.

Haneda bukan hanya tempat lepas landas pesawat, tetapi juga bukti betapa negara bisa merancang sistem pelayanan yang dapat membuat cemburu—bukan karena kemewahan fisiknya semata, melainkan karena keajaiban manusia yang digiling dalam roda kerja yang disiplin dan berbudaya.

Dari Pangkalan Udara ke Jantung Penerbangan Sipil Jepang

Bandara Haneda bukan dibangun dari kemewahan, melainkan dari keprihatinan. Dibuka tahun 1931 sebagai lapangan udara kecil. Ia sempat berubah menjadi pangkalan militer selama Perang Dunia II. Namun Jepang, seperti biasa, tidak tinggal diam di bawah puing kekalahan. Alih-alih terpuruk, Haneda direstorasi menjadi bandara sipil dan mulai menunjukkan wajah modernnya sejak Olimpiade Tokyo 1964.

Restorasi tersebut bukan hanya pembangunan fisik, tetapi pengelolaan citra nasional. Jepang menyulap luka sejarah menjadi tapak peradaban baru. Haneda kemudian dikembangkan sebagai bandara domestik utama, sebelum akhirnya kembali ke panggung internasional setelah Terminal Internasional dibuka kembali tahun 2010.

Sejarah Haneda mengajarkan bahwa modernisasi infrastruktur tidak boleh melepaskan diri dari narasi nasional. Jepang tidak menghapus masa lalu; ia mendaur ulangnya sebagai bagian dari kebanggaan. Betapa pun pahitnya semua kenyataan sejarah Jepang, digunakan sebagai titik berangkat untuk mendorong kemajuan ini. Jepang benar-benar tak mengutuk kegelapan, melainkan menyalakan lilin dengan penuh semangat.

Melayani; Sebuah Etos Bangsa

Hal yang membuat Haneda melampaui sekadar bandara adalah caranya menjadi miniatur masyarakat Jepang. Di balik konter informasi, keamanan, dan petugas kebersihan, berdiri individu-individu yang telah dilatih untuk memahami makna “melayani.” Dalam sosiologi kerja Jepang, profesi bukan hanya cara mencari nafkah, melainkan bagian dari pengabdian kolektif kepada masyarakat. Tidak ada pekerjaan remeh; semua peran dihormati.

Budaya kerja ini terbentuk dari nilai-nilai konfusianisme dan shintoisme yang meresap ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan profesional. Setiap petugas Haneda bukan sekadar pelayan publik; ia adalah representasi negara. Mereka mengatur koper, membimbing turis, dan menjawab keluhan dengan bahasa tubuh yang ramah dan tidak dibuat-buat. Disiplin dan keramahan menjadi bentuk dari tanggung jawab sosial. Mereka bukan sekadar pekerja; mereka adalah sistem yang hidup.

Teknologi Berkelindan Tradisi

Haneda bukan bandara robotik. Ia memang dipenuhi teknologi mutakhir: sistem bagasi otomatis yang lebih maju, toilet yang nyaris tak bersuara, papan informasi digital multilingual, hingga desain ruang yang mengalir seperti taman Zen. Hanya saja perlu diingat bahwa di balik itu, ada nuansa antropologis yang khas. Interior terminal mengadaptasi gaya edo modern, lengkap dengan replika pasar tradisional dan festival lokal yang hidup di tengah arus global.

Ini bukan dekorasi. Ia adalah upaya sadar untuk mempertahankan identitas budaya. Bandara ini tidak tercerabut dari komunitas lokal, bahkan aktif memberdayakan industri kecil lokal, untuk membuka gerai suvenir, makanan khas, dan pertunjukan budaya. Haneda menjadi arena tempat budaya Jepang tidak hanya dipamerkan. Ia adalah tempat budaya dihidupkan dan dijual secara ekonomis.

Keekonomian yang Membuat Cemburu

Apa yang paling membuat iri dari Haneda? Bukan hanya omsetnya yang mencapai miliaran dolar setiap tahun, bukan pula peringkat dunia yang terus naik, tetapi kenyataan bahwa semua itu dibangun di atas rasa kagum pengunjung. Haneda tidak memaksakan konsumerisme; ia hanya menggoda. Restoran buka 24 jam dengan menu khas Jepang, lounge yang dilengkapi shower gratis, dan pengalaman belanja tanpa pajak dengan pelayanan pribadi. Konsumsi terjadi bukan karena kebutuhan, tetapi karena pengalaman.

Bahkan waktu tunggu di Haneda menjadi kesempatan bisnis. Orang dengan senang hati menghabiskan waktu di toko buku, galeri seni, atau mencicipi teh hijau asli Uji. Jepang memahami bahwa “waktu” adalah aset ekonomi, dan mereka mengeksplorasi setiap detiknya. Inilah kapitalisme yang bersandar pada kenyamanan, bukan pada keterpaksaan.

Mengapa Kita Tak Pernah Sampai ke Titik Ini?

Lalu, mengapa bandara-bandara di negeri kita seringkali jauh dari harapan? Mengapa pelayanan masih terasa seperti formalitas, bukan ekspresi kecintaan pada kerja? Mengapa keindahan fisik tidak pernah disertai kedisiplinan sistem?

Kita sering mengejar bentuk, bukan makna. Memburu gedung tinggi dan teknologi baru, tapi mengabaikan pelatihan mental dan budaya kerja. Kita membangun bandara seperti monumen, bukan sebagai ruang hidup. Lingkungan dianggap sebagai barang mati. Bukan lingkungan hidup! Di tempat kita, petugas lebih sibuk dengan ponsel daripada pengunjung. Papan informasi rusak tanpa solusi. Toilet jadi tempat uji nyali.

Mengelola bandara mestinya bukan proyek mercusuar. Ia adalah ornamen lingkungan hidup yang tepat menjadi proyek peradaban. Kita tidak hanya butuh pembangunan fisik, tapi pembangunan watak kerja. Haneda berhasil karena Jepang memahami bahwa kunci keekonomian adalah pelayanan, dan pelayanan adalah produk dari mentalitas kolektif yang ditanam, bukan dibeli.

Haneda adalah ironi bagi banyak negara berkembang. Ia menunjukkan bahwa pelayanan publik yang unggul bukan utopia, tapi pilihan. Ia membuktikan bahwa sejarah, budaya, dan manusia dapat diramu menjadi kekuatan ekonomi. Dan yang paling “menyakitkan” adalah semua itu lahir bukan dari eksploitasi, tapi dari kesadaran bahwa melayani adalah kehormatan. Haneda membuat kita cemburu dan iri, karena ia membuktikan bahwa keindahan bisa diproduksi, kepuasan bisa dikelola, dan uang bisa datang dari decak kagum.

Sayangnya, banyak dari kita belum siap untuk bekerja dalam sistem yang menuntut totalitas manusia, bukan hanya tenaganya. Haneda bukan hanya soal pesawat dan parkirannya—ia adalah tentang bagaimana sebuah bangsa mencintai pekerjaannya.

Kredit gambar: Dreamstime

Lahir di Kasambang, Sulbar, 19 April 1973. Doktor Interdisipliner Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Bekerja sebagai dosen, peneliti, dan penulis. Mengajar di Universitas Cokroaminoto Makassar, Universitas Paramadina Jakarta, Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta. Anggota Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) dan Indonesia Environmental Scientists Association (IESA). Koordinator Riset ICC Jakarta. Terakhir, Dosen Universitas Nasional, Direktur Eksekutif Poros Pemikiran dan Partisipasi Publik Indonesia (P4I).

Leave a Reply