Ada satu pertanyaan yang sering kali muncul di benak saya ketika berbicara tentang sejarah Islam awal. Mengapa kita mengenal Fatimah az-Zahra lebih sebagai putri Nabi, istri Ali, dan ibu dari Hasan dan Husain tetapi tidak sebagai seorang tokoh intelektual? Pertanyaan ini biasanya membuat orang mengernyit. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak lazim, bahwa bukankah perempuan yang lahir dari keluarga Nabi tentu dikenal karena kebajikan moral atau kemuliaan hati dan bukan karena kapasitas intelektualnya?

Tetapi kegelisahan saya muncul justru dari ketidaklaziman itu. Mengapa kita begitu mudah menerima bahwa Fatimah adalah figur kesalehan, tetapi begitu jarang kita mendengar bahwa dia juga seorang pemikir, seorang pembawa pengetahuan, dan seorang perempuan yang mampu berbicara di forum publik dengan argumentasi yang tidak kalah jernih dengan sahabat-sahabat Nabi yang laki-laki?

Pertanyaan-pertanyaan ini membawa saya pada sebuah perjalanan membaca ulang sejarah dengan cara yang lebih kritis, lebih teliti, dan mungkin lebih jujur. Sebuah cara membaca yang menaruh perhatian pada apa saja yang luput, tersisih atau sengaja disederhanakan.

Dalam membaca ulang itu, saya memilih teori Miranda Fricker (1966) tentang epistemic injustice atau ketidakadilan epistemik. Fricker menyebut bahwa manusia bisa mengalami ketidakadilan bukan hanya secara sosial atau ekonomi, tetapi juga secara epistemik, yaitu ketika seseorang dirugikan sebagai pembawa pengetahuan. Ketidakadilan ini muncul dalam dua bentuk yaitu testimonial injustice, ketika kesaksian seseorang tidak dianggap valid karena identitasnya. Dan hermeneutical injustice, ketika pengalaman seseorang tidak memiliki ruang konseptual untuk dipahami atau ditafsirkan.

Ketika saya membaca teori itu, ada bagian tertentu yang terasa seperti menyorot langsung ke sejarah Fatimah. Bahwa pengetahuan yang ia wariskan mungkin tidak hilang tetapi dihilangkan. Bukan karena ia tidak tahu apa-apa tetapi karena struktur sosial-epistemik menempatkan suaranya di pinggir sejarah. Dan di situlah menurut saya, sisi paling menarik dari figur Fatimah sebagai intelektual muslimah pertama.

Saya ingin memulai dari yang paling sederhana yaitu rumah. Rumah Nabi yang ditempati Fatimah sejak kecil, bukanlah rumah biasa. Ia adalah pusat turunnya wahyu, sumber percakapan moral, ruang diskusi tentang hukum, dan tempat orang-orang datang dari berbagai daerah untuk bertanya. Bayangkan saja seorang anak perempuan yang tumbuh di ruang seperti itu, apa yang setiap hari ia dengar, ia lihat, dan ia saksikan? Ia tumbuh bukan di pinggir percakapan tetapi di tengah-tengah gelanggang ilmu.

Para sahabat mencatat bahwa Fatimah adalah orang yang sangat mirip dengan Nabi, bukan hanya dalam akhlak tetapi lebih dalam cara berbicara. Ini mungkin ungkapan yang tampak sederhana, tetapi jika dibaca dalam kerangka epistemik, maka ia membawa implikasi yang besar yaitu cara berbicara seseorang adalah pantulan dari cara berpikirnya. Artinya, Fatimah mewarisi struktur berpikir Nabi seperti cara menyusun argumen, memilih kata, dan menunjukkan kejernihan dalam bertutur.

Hadis-hadis yang diriwayatkan Fatimah tidak banyak tercatat dibandingkan Aisyah. Bukan karena ia tidak meriwayatkan, tetapi karena tidak semua murid atau sahabat yang belajar dari Fatimah kemudian menjadi perawi besar. Perempuan yang belajar dari perempuan sering kali tidak masuk ke tradisi keilmuan resmi yang didominasi laki-laki. Ini salah satu bentuk testimonial injustice paling klasik, bahwa suara perempuan dianggap kurang otoritatif bukan karena isinya tetapi karena identitas pembawanya.

Tetapi mari kita kembali ke rumah Fatimah. Banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa rumah itu adalah tempat orang bertanya masalah agama, akhlak, fikih, hingga urusan rumah tangga. Ummu Salamah dan Asma’ binti Umais datang belajar kepada Fatimah. Anak-anaknya, Hasan dan Husain, tumbuh dalam ruang yang terbiasa dengan ilmu dan diskusi. Ali sebagai suaminya, adalah salah satu sahabat yang paling kerap berdiskusi dengan Nabi dan dalam banyak diskusi itu, Fatimah hadir untuk mendengar, memahami, dan menyimpannya dalam memorinya.

Ruangan sekecil itu, yang mungkin hanya cukup untuk empat atau lima orang, di dalam sejarah Islam dianggap sebagai “madrasah kecil”. Bukan madrasah dalam arti institusi tetapi dalam arti ruang belajar yang membentuk generasi awal Islam. Tetapi catatan tentang itu tidak banyak bertahan. Sejarah lebih memilih mencatat pertempuran, politik, atau kisah perselisihan antar-sahabat. Ruangan sekecil itu tidak dianggap penting. Dan di sinilah teori Fricker kembali terasa relevan bahwa memang pengalaman perempuan sering kali tidak masuk dalam struktur pengetahuan yang diberi bobot oleh masyarakat.

Tetapi titik yang paling kuat dalam melihat Fatimah sebagai figur intelektual adalah khutbah Fadak. Peristiwa ini begitu sering dibahas sebagai konflik politik tentang tanah warisan. Tetapi sangat jarang dibaca sebagai peristiwa intelektual seorang perempuan yang menyampaikan argumentasi hukum dengan ketenangan dan kelugasan yang luar biasa.

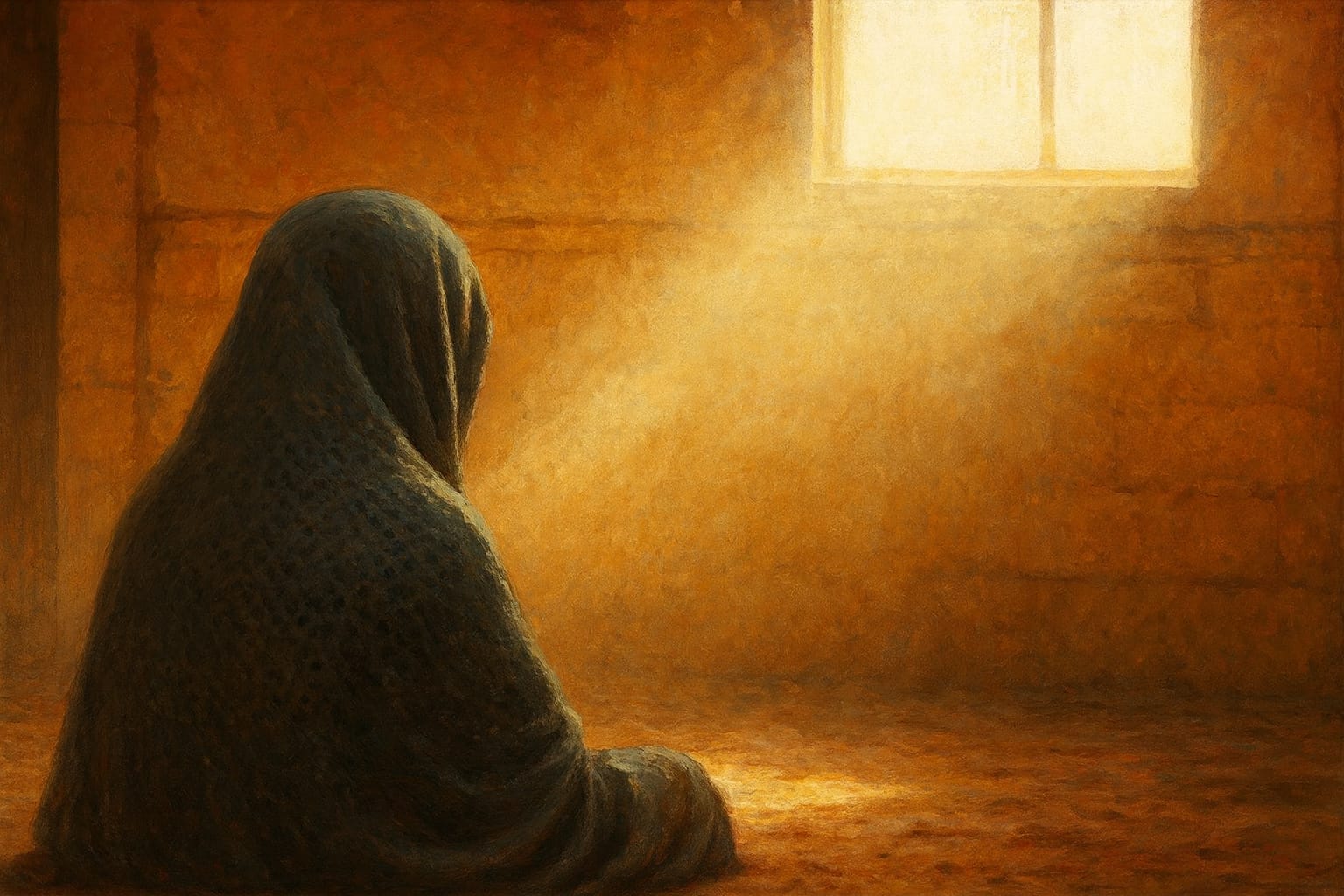

Hari itu, Fatimah keluar rumah menuju Masjid Nabawi untuk berbicara di hadapan khalayak. Kita harus memahami bahwa ini bukan hal kecil pada masa itu. Perempuan jarang sekali tampil di ruang publik, lebih jarang lagi berbicara tentang hukum dan warisan. Tetapi Fatimah berdiri di tengah masjid dan menyampaikan argumentasi yang terstruktur. Ia memulainya dengan pujian kepada Allah, menegaskan kembali tujuan risalah Nabi, mengingatkan para sahabat tentang perjuangan dakwah, lalu masuk ke inti persoalan hukum warisan menyertai ayat-ayat Qur’an yang relevan.

Dalam khutbahnya, Fatimah tidak berteriak. Ia juga tidak meratap dan tidak memohon belas kasihan. Yang dilakukan Fatimah adalah berpikir, dan karena ia berpikir, ia berbicara. Kata-katanya jelas, susunannya rapi, dan logikanya kuat. Ini bukan gaya bicara seseorang yang baru marah karena hartanya diambil tetapi ini lebih tentang gaya bicara seorang intelektual.

Tetapi mengapa khutbah itu tidak dianggap sebagai “karya intelektual perempuan pertama dalam Islam”? Mengapa ia diperlakukan hanya sebagai catatan konflik politik dan bukan peristiwa intelektual? Di sinilah hermeneutical injustice bekerja. Bahwa masyarakat tidak memiliki kerangka untuk melihat perempuan sebagai pemikir, sehingga meskipun ia melakukan tindakan intelektual, maka tindakan itu tidak dibaca seperti itu.

Berbeda ketika khutbah itu disampaikan oleh Abu Bakar atau Umar bin Khattab misalnya, mungkin ia akan dikenang sebagai pidato monumental tentang hukum Islam. Tetapi karena disampaikan oleh seorang perempuan, bahkan seorang perempuan seperti Fatimah sekalipun, ia tidak diabadikan dalam tradisi intelektual fikih sebagai sumber rujukan hukum. Ini bukan kesalahan siapa-siapa secara individual. Tetapi ini adalah hasil dari struktur pengetahuan yang dibangun dalam masyarakat yang bias gender. Dan ini masih terjadi sampai sekarang. Perempuan boleh berbicara, tetapi tidak selalu dianggap sebagai “sumber ilmu”.

Ketika membayangkan bagaimana Fatimah berdiri di depan banyak laki-laki, yang sebagian di antaranya mungkin tidak pernah menganggap perempuan sebagai pemikir. Tentu saja identitasnya sebagai perempuan membuatnya rentan mengalami testimonial injustice yaitu orang bisa mengurangi bobot kata-katanya karena asal suara itu.

Tetapi ia tetap berbicara. Dan inilah yang paling penting bahwa Fatimah berbicara bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk mempertahankan prinsip keadilan dalam agama yang diwariskan oleh ayahnya. Ia menempatkan dirinya bukan hanya sebagai perempuan yang dirugikan, tetapi sebagai manusia yang membawa pengetahuan. Ia tidak hanya menuntut haknya, tetapi mengoreksi interpretasi hukum. Dan dengan begitu, sebenarnya ia sedang menjalankan aktivitas intelektual yang sepenuhnya sah.

Yang menarik ketika kita menempatkan Fatimah dalam teori Fricker adalah ia memiliki dua sisi sekaligus. Ia adalah korban epistemic injustice tetapi juga sebagai sumber epistemic resistance. Ia bukan hanya perempuan yang “dirugikan” oleh struktur pengetahuan, tetapi lebih sebagai figur yang terus menunjukkan bahwa perempuan mampu berpikir dan memaknai dunia secara kritis.

Dalam konteks perempuan hari ini, saya melihat Fatimah bukan sebagai teladan moral semata tetapi lebih sebagai simbol perlawanan epistemik. Banyak perempuan berpendidikan tinggi di Indonesia tetapi masih sering mempertanyakan dirinya sendiri sebelum orang lain mempertanyakan. Mereka takut disebut terlalu vokal, terlalu kritis, atau terlalu pintar. Padahal sejarah Islam sendiri menunjukkan bahwa perempuan seperti Fatimah tidak pernah menunggu izin untuk berpikir.

Di ruang-ruang publik modern, kita masih menemukan bias yang serupa. Dalam rapat kantor pendapat perempuan kadang dianggap sebagai “pendapat tambahan” setelah laki-laki selesai berbicara. Dalam dunia akademik, perempuan yang bersuara keras sering dilabeli emosional, sementara laki-laki dengan argumen serupa disebut tegas. Begitu juga dalam keluarga, perempuan pandai sering diminta “lebih banyak mengalah demi keharmonisan”.

Kembali pada pertanyaan awal bahwa mengapa kita tidak mengenal Fatimah sebagai intelektual? Jawabannya karena sejarah lebih mudah mengingat perempuan sebagai simbol kesalehan daripada sumber pengetahuan. Kita merasa nyaman menjadikannya teladan moral, tetapi tidak merasa siap menempatkannya sebagai contoh kecerdasan dan keberanian intelektual. Ini sebenarmya ironi yang terus berulang dalam sejarah. Pengetahuan perempuan disucikan, tetapi justru tidak dipelajari. Padahal, ketika Fatimah berdiri di hadapan khalayak untuk menuntut haknya, kita menyaksikan sebuah “darurat epistemik”. Sebuah keadaan ketika seseorang harus membuka suara karena diam berarti membiarkan ketidakadilan terus menjadi hukum.

Peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, kita sudah melihat Aisyah yang menjadi rujukan hadits, Khadijah yang memberikan fondasi ekonomi dan spiritual bagi Islam awal, serta Asma binti Abu Bakar yang menjaga alur informasi pada masa hijrah. Tetapi bagi saya, Fatimah menghadirkan sesuatu yang melampaui semuanya. Ia membawa keberanian perempuan ke wilayah hukum yaitu wilayah paling maskulin di zamannya, dan menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar pengikut moral, tetapi penafsir, pengingat, dan pengkritik kekuasaan. Maka ketika ia menuntut hak warisnya, sebenarnya kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa intelektual yang sangat besar. Seorang perempuan menegaskan bahwa ia punya hak untuk menafsirkan hukum, hak untuk memprotes ketidakadilan, dan hak untuk didengar sebagai manusia berpengetahuan.

Sehingga hari ini, ketika kita berbicara tentang perempuan di ruang-ruang akademik, di dunia profesional, atau di ruang keluarga, saya percaya bahwa kisah Fatimah memberi kita dua pelajaran besar. Pertama, bahwa pengetahuan perempuan telah hadir sejak awal sejarah Islam. Ia bukan sesuatu yang baru. Perempuan sejak dulu berpikir, berdiskusi, mengajar, menasihati, dan menyampaikan ilmu. Mereka bukan pengecualian tetapi mereka bagian integral dari tradisi pengetahuan.

Kedua, bahwa meski perempuan mampu menjadi produsen pengetahuan, struktur masyarakat bisa mengaburkan peran itu. Dan tugas kita hari ini bukan hanya mengagumi tokoh seperti Fatimah, tetapi memastikan bahwa perempuan modern tidak mengalami nasib epistemik yang sama yaitu dihormati secara moral tetapi diabaikan secara intelektual.

Lahir di Enrekang, 5 Juli 1991. Mukim di Jl. Karunrung Raya 1 Makassar. Punya hobi traveling dan menonton.

Sederet pengalaman organisasi: IPM, JIMM, ICMI, Rumah Kajian Filsafat, dan Komunitas Literasi Perempuan.

Aktivitas mutakhir selaku pegiat literasi dan filsafat. Berprofesi sebagai penulis dan dosen.

Leave a Reply