Kuraba aksara dalam balutan kertas yang kusam dengan kacamata pembesar. Kutemui cidong landang di dalam himpitan frasa dan kalimat dengan sejuta peristiwa. Sayangnya, hilang seperti embun pagi di tengah hangatnya matahari. Tergantikan air dari sumur tetangga yang katanya lebih jernih.

Identitas budaya merupakan hal yang penting bagi tiap individu. Adanya identitas menjadi penanda suku asal kita. Hal yang sangat disayangkan adalah, banyak masyarakat, khususnya anak muda yang lupa asal muasalnya dari mana. Dalam kondisi inilah, banyak masyarakat yang mengonsumsi budaya luar, lalu melupakan budayanya sendiri.

Dalam teori kebudayaan dikatakan, bahwa masyarakat minoritas ketika hidup berbaur dengan masyarakat mayoritas, secara tidak langsung akan ikut pola hidup masyarakat mayoritas.

Salah satu hal yang mendasari identitas budaya itu hilang adalah, tidak adanya rasa bangga terhadap identitas budaya sendiri. Anggapannya, ketika menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi, merupakan perkara memalukan di zaman sekarang. Padahal, tidak semua negara yang ada di muka bumi ini, memiliki bahasa daerah selain dari bahasa nasionalnya. Maka bersyukurlah kita bisa lahir di bumi Butta Toa Bantaeng, dengan dialek sendiri, bahasa sendiri, yang dihimpun dalam rumpun Makassar.

Tudang sipulung (bahasa Bugis), kata ini biasanya digunakan sebagai tema pada saat acara-acara penting untuk mencapai kesepakatan. Entah sudah berapa kali saya mendengar pembawa acara menyebutkan kata tudang sipulung, berapa banyak baliho yang terpampang dengan kata ini. Padahal, Bantaeng memiliki bahasa daerah yang menyiratkan aktivitas bermusyawarah. Terasa lucu sebenarnya, ketika kita yang merupakan rumpun penutur bahasa Makassar dialek Bantaeng, kemudian menggunakan bahasa orang lain.

Cidong landang merupakan bahasa khas bantaeng untuk menandai kegiatan mencari hasil mufakat pada suatu persoalan. Dikutip dari berbagai sumber, tudang sipulung adalah duduk berkumpul untuk menyelesaikan persoalan, bisa diartikan sebagai musyawarah. Tidak salah ketika kita menggunakan cidong landang sebagai tema dalam kegiatan musyawarah, karena cidong landang juga menjadi penanda kegiatan musyawarah. Sungguh malang, cidong landang hampir tidak pernah digunakan oleh masyarakat Bantaeng sendiri. Kalaupun ada yang menggunakan, nakua taua nipile tana berasak mami. Hanya segelintir orang saja.

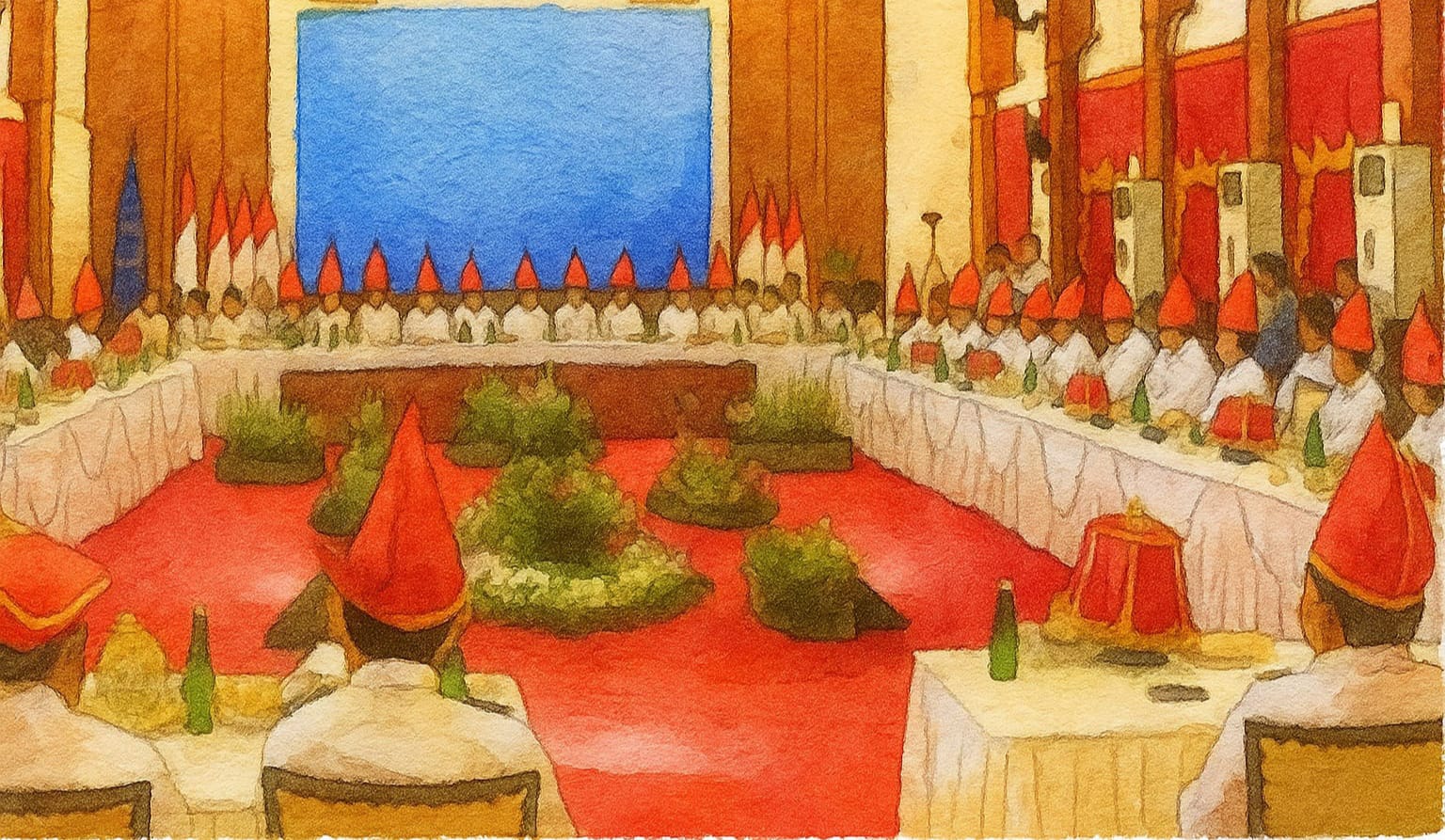

Naskah lontarak banyak menyebutkan cidong landang. Seperti pada saat Karaeng Bantaeng (Raja Bantaeng) mendiskusikan masalah yang terkait kesejahteraan masyarakat, bersama dengan pangngadakkang sampulonrua (adat dua belas), bermahkotakan passapuk patinrik, menjadi penanda bahwa ada kepentingan di balik dinding istana. Ketika adak sampulonrua keluar dari istana dengan memakai passapuk padompe, menandakan suasana kerajaan sudah stabil. Hasil dari cidong landang akan dikabarkan pada masyarakat luas, agar mengerti cara penanganan masalahnya.

Dalam naskah lain dinarasikan, ketika Karaeng Bantaeng berpikir ingin membuat suatu pakjulu-juluang (perkumpulan) dagang. Sebab kala itu perputaran pangan di wilayah kerajaan terjadi masalah serius. Karaeng Bantaeng lalu memanggil adak sampulonrua dan beberapa tokoh masyarakat untuk accidong landang, mendikusikan pembentukan perekumpulan dagang. Karaeng Bantaeng berpikir ketika perkumpulan ini terbentuk, maka peredaran pangan akan membaik.

Salah satu tokoh budaya Bantaeng, Karaeng Imran Masoewalle, menyatakan bahwa, kenapa kita harus menggunakan bahasa orang lain, sedangkan, kita punya bahasa khas sendiri yang serupa dengan tudang sipulung yaitu cidong landang. Bukannya tidak menghargai bahasa orang lain, tetapi apa salahnya ketika menggunakan bahasa lokal kita sendiri. Itulah pentingnya bagi masyarakat Bantaeng untuk paham sejarah.

Bantaeng merupakan kerajaan yang makmur pada masanya, tidak ada gejolak, dan memiliki sistemnya sendiri. Inilah yang biasa saya sampaikan kepada para Organisasi Kepemudaan (OKP), masyarakat, dan para peneliti, jelas Karaeng Imran.

Beliau juga mengingatkan pentingnya merawat dokmen-dokumen yang menyajikan informasi masa lampau, menjaga bangunan cagar budaya, dan melestarikan bahasa atau cerita rakyat di Bantaeng. Harapan kedepannya adalah, masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal.

Hal yang sangat sulit untuk dilakukan adalah “cidong sirapak papang, ammenteng sikatutui”. Duduk sama rata, bertukar pandangan tanpa sikap saling menjatuhkan. Setingkat raja pun tidak bisa mengambil keputusan sepihak, karena hanya seorang raja. Cidong landang inilah yang menjadi media untuk menarik kesimpulan akhir pada putusan-putusan raja dan adat dua belas. Dulu, sikap ini merupakan identitas masyarakat bantaeng. Sayangnya itu dulu, kini hilang ditiup angin, entah akan berkecambah atau berakhir menjadi cerita lisan semata.

Entah masyarakat sekarang yang kurang memahami sejarah, atau memang lebih tertarik dengan budaya orang lain, tinimbang identitas sendiri yang diturunkan dari leluhur jauh sebelum mereka lahir. Mungkin juga budaya kita yang ada, tidak terlau terkenal di masyarakat luar, jadi malu menggunakannya.

Lewat tulisan ini, saya mengajak para pembaca untuk mencintai budaya lokal sebagai bentuk menjaga dan melestarikan peradaban Butta Toa. Itulah kerja-kerja generasi muda. Punna talayya gitte lampakei, inaiji pale? Kalau bukan kita, siapa lagi?

Bernama pena, Noe. Lahir di Bantaeng, 04 Januari 2003. Alamat di Bombong, Desa Biangkeke, Kec. Pa’jukukang, Kab. Bantaeng. Pendidikan Sastra Daerah Bugis-Makassar Universitas Hasanuddin. Senang mendaki, menikmati alam bebas. Instagram: yd8ags.

Leave a Reply