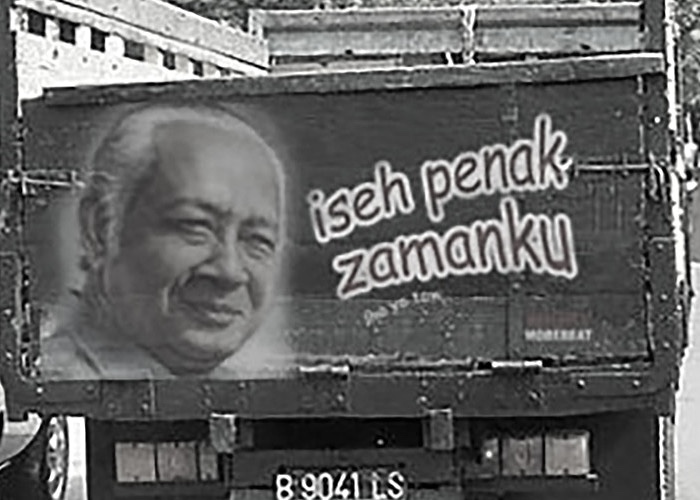

Saya cantumkan kembali tulisan ini (Sejarah, Buku, dan Diktator) karena menurut saya memiliki irisan dengan penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Senin (10/11) kemarin. Momentum yang ganjil, saat memperingati hari Pahlawan Nasional, dengan mengangkat seorang koruptor a.k.a penjahat HAM sebagai bagian di antaranya. Ini seperti menyaksikan film dengan ending antiklimaks, atau menyaksikan plot twist di babak penutupan film laga ketika sang pahlawan ternyata adalah si penjahat yang menggunting di dalam selimut sendiri. Keganjilan itu ditambah deretan nama-nama yang diputuskan di dalamnya sehingga bagai kutu di dalam beras. Ada Gusdur dan beberapa nama lain, termasuk Marsinah, yang jadi korban rezim Soeharto di masa lalu.

Pemerintah memang dengan mudah menempuh keputusan itu karena melihat resistensi masyarakat yang tidak menampakkan pengaruh apa-apa setelah tiga kali pengusulan (2010, 2016, dan 2025). Si pengusul seolah-olah mengetahui pepatah ini: jika salah diperbaiki, jika gagal coba lagi. Sekali dicoba gagal, coba lagi di tahun-tahun berikutnya. Dan, boom! Melalui pemerintahan Prabowo itu bukan hal yang sulit terjadi, mengingat sang presiden merupakan “anak didik” Orba yang perlu berterima kasih atau meneruskan cara diktator mengambil keputusan tanpa kepala dingin.

Bagai membenarkan adagium “Terbentur, terbentur, terbentuk-nya” Tan Malaka, sosok revolusioner yang berpendirian Indonesia belum akan merdeka seratus persen meski telah memiliki seribu pahlawan tapi seperti Soeharto.

Keputusan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah sesat pikir. Tolok ukur yang digunakan ambivalen dengan fakta sejarah, tidak sinkronik, dan cacat moral. Menyebabkan makna semantik pahlawan dan penjahat menjadi kabur. Hubungan konseptual di antaranya menjadi saling tindih. Ambyar.

Saya pribadi tidak mengambil pusing mengenai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Saya kira, sikap saya seperti ini sama persisnya dengan kebungkaman suara kritis aktivis 98. Beberapa di antaranya masih konsisten menolak hal-hal yang menjadi dosa warisan Orba, tapi beberapa yang lain telah duduk nyaman di singgasana kursi kekuasaan, mengkhianati sendiri pendirian yang mereka kobarkan bersama jatuhnya rezim dispotik Soeharto. Sementara di masa lalu, mereka nyaris hidup seperti pahlawan revolusi yang bergerilya di bawah pengawasan total pemerintah Hindia Belanda, menginisiasi kelompok perlawanan dan memperluas jaringan komunikasi meski hidup cukup melarat dengan cara sembunyi-sembunyi. Banyak di antaranya pernah merasakan dinginnya lantai penjara, tapi rela pula hidup bak orang buangan jauh dari sanak keluarga.

Bagi saya untuk apa berlarut-larut memikirkan Soeharto dalam alam pikir sejarah bangsa ini. Toh, keputusan itu tidak akan membuat Mr. Smiling bangkit dari liang kuburnya, seperti sosok Dewi Ayu dalam novel Cantik itu Luka-nya Eka Kurniawan, lalu melakukan hal yang pernah dilakukannya enam dekade silam, alias kudeta militer untuk memegang kendali tampuk kekuasaan. Apabila ini terjadi, merupakan kombinasi mematikan jika dipimpin oleh seorang hantu sekaligus bergaya otoriter. Negara yang dipimpin hantu otoriter sampai saat ini belum pernah ada. Tapi, jangan Anda kira, seringkali gaya pemerintahan seorang diktator kerap diilhami dari “hantu-hantu” presiden sebelumnya.

Saya malah lebih mengingat hari ulang tahun kawan lama semasa menjadi mahasiswa, yang lahir juga di 10 November. Setiap hari pahlawan pasti teman saya ini yang saya ingat. Atau jika perlu romantik, yang paling berkepentingan untuk saya kenang adalah hari ulang tahun istri saya, bertarikh dua hari sebelum Hari Pahlawan, yang tidak pernah saya rayakan tidak sama seperti pasutri-pasutri lainnya.

Tapi, pemerintah saat ini sedang menulis ulang sejarahnya, dengan memproduksi wacana pengetahuan melalui corong kekuasaan. Merupakan hal yang lumrah saat kekuasaan menghasilkan produk pengetahuan demi memperpanjang riwayat hidup kekuasaan itu sendiri. Adalah Pertama melalui revisi buku-buku sejarah, terkhusus melalui Kementerian Kebudayaan, yang kebetulan juga dikepalai mantan aktivis oposisi Orba di masa reformasi. Proyek penulisan sejarah ini memiliki banyak masalah, salah satunya adalah cara sejarah nasional ditulis, yang cacat metodologi, cacat epsitemologi, cacat moral, dan tentu cacat ingatan. Kedua, bagai gayung bersambut, naskah sejarah nasional yang telah direvisi, akan memberikan jalan lapang bagi Soeharto dapat “mencuci tangan” atas semua perbuatan silamnya. Tentu bukan Soeharto sendiri yang bakal melakukannya. Sudah pasti tugas ini akan dilakukan konco-konconya, dengan titisan trah dari Keluarga Cendana.

Sekarang, akibat kebijakan penulisan ulang sejarah, ingatan kolektif bangsa ini bagai pesakitan yang menjalani operasi lobotomi, yaitu prosedur bedah otak agar kepribadian sang pasien dapat distel ulang. Dalam prosedur berbahaya ini, otak pesakitan dibedah dengan memotong koneksi saraf yang sampai di frontal lobus, bagian otak depan yang berfungsi dapat mengatur emosi manusia. Dengan alat khusus seperti bor dimasukkan melalui rongga mata sehingga tercipta jalan pintas memutus saraf yang diyakini menjadi sumber gangguan mental. Pasien yang menjalani prosedur lobotomi, jika tidak gagal akan mengalami perubahan kepribadian. Menjadi sosok tanpa kecenderungan emosional, tanpa stres, apalagi tenggelam dalam depresi. Singkatnya, sikapnya berubah lebih dingin dan kelak menjadi orang lain dari versi dirinya yang sekarang.

Sayangnya, jika prosedur lobotomi mengalami kegagalan akan membuat si penderita mengalami malfungsi kognitif dan kematian.

Dalam dunia psikiatri, pendekatan lobotomi sudah ditinggalkan karena terlalu berisiko, lalu digantikan dengan pendekatan psikologi yang lebih aman dan manusiawi.

Meski sudah ditinggalkan, nampaknya praktik lobotomi masih dilakukan terutama dalam kaitannya dengan wacana sejarah. Proyek penulisan ulang sejarah, adalah praktik lobotomi yang membelah kepala, membongkar lalu memotong saraf ingatan kolektif yang tertulis dalam naskah nasional. Naskah sejarah yang beragam, baik lisan maupun tulisan, tempat menyimpan berbagai rekaman masa lalu dioperasi tanpa mempedulikan rasa sakit berbagai pihak, sehingga saraf ingatan, memoar, catatan, testimoni, atau fakta-fakta objektif dipotong dan dilenyapkan karena mengganggu cara berpikir rezim dalam mempersepsi sejarahnya sendiri. Atas nama sejarah resmi, praktik lobotomi, mendekam luka dalam fungsi memori bangsa.

Lobotomi dalam penulisan sejarah merupakan program cuci otak, melenyapkan fungsi ingatan historis dengan memanipulasinya melalui fakta baru yang tidak relevan dengan kejadian sebenarnya. Pemotongan saraf ingatan akan mengakibatkan sesat pikir, inkosistensi, dan kesalahan dalam berpikir. Singkatnya, dengan memotong saraf sejarah bangsa sama halnya mengaburkan makna kebenaran sejarah itu sendiri. Dan, indikasi keberhasilan dalam praktik lobotomi sejarah adalah stempel legal dari negara dengan mengakui Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Tentu dengan keputusan ini bakal membuat bangsa Indonesia terjebak dalam kebingungan jika tidak dilematis, dikarenakan memiliki cara mengapresiasi jasa-jasa pahlawan sekaligus dengan cara menerima seorang penjahat kemanusiaan di waktu bersamaan. Bagaimana mungkin seseorang dinobatkan sebagai pahlawan jika kiprahnya dalam pemerintahan memperkaya diri, juga kroni-kroninya, membuka kran bisnis keluarga, dan merekayasa hasil-hasil pemilu yang tidak demokratis, yang merupakan sifat tercela jauh dari prinsip hidup seorang pahlawan.

Meski demikian kita tidak usah mengkhawatirkan gelar pahlawan sosok seperti Soeharto, tidak baik menceritakan orang yang telah mangkat. Di satu sisi blio juga memiliki sejumlah jasa dan mau tidak mau telah menjadi bagian dari sejarah negeri ini.

Sekadar menambahkan saja, makna pahlawan untuk saat ini telah jauh berubah seiring pergantian generasi dari waktu ke waktu. Bagi generasi kekinian pahlawan di mata mereka tidak sama dengan pengertian yang diinginkan rezim saat ini. Umumnya sosok pahlawan disematkan karena memiliki sifat rela berkorban, mementingkan kepentingan umum, dan berjasa di suatu bidang dengan mengeluarkan tenaga dan waktunya lebih banyak dari setiap orang di sekitarnya. Kiwari seorang pahlawan lebih bermakna idolatry yang dipuja lantaran pandai bergoyang koreografi, atau mungkin, seseorang penyintas yang berhasil menjual kisah tragis hidupnya saat berhadapan dengan depresi atau penyakit mental lainnya.

Meski demikian, Soeharto diakui sebagai pahlawan hanya melalui legitimasi administratif negara, dan bisa jadi mengalami resistensi di tataran akar rumput dikarenakan tidak mendapatkan pengakuan dan kepercayaan. Tapi, jika masih ingin ngotot mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan, rezim pemerintah saat ini perlu mengingat-ingat kembali, di era serba digital, pahlawan bagi generasi kekinian bisa jadi adalah sosok yang kerap mereka tangisi dan kagumi melalui tayangan serial drama atau pentas musik berskala global.

Sumber ilustrasi: https://radarmukomuko.disway.id/news/read/666789/keberhasilan-presiden-soeharto-32-tahun-menjabat-piye-kabare-le-penak-jamanku-to

Bergiat di Paradigma Institute Makassar

Leave a Reply